ページ内にはアフィリエイトを利用したリンクが含まれています。

タレス

西洋哲学史の多くの教科書では、その記述はタレス(Thales、B.C.624頃-B.C.546頃)から始まる。

古代ギリシアの哲学者であるアリストテレスが、『形而上学』のなかで、〝哲学はタレスから始まった〟と書いているからである。

タレスは、イオニア地方の都市国家ミレトスの出身である。

幾何学と天文学に秀(ひい)でていた。

中学校の数学の教科書に出てくる「タレスの定理」(半円の弧に対する円周角は直角である)のタレスは、このタレスにちなんでいる。

そのタレスは、万物の「アルケー」(始め、原理、根源)を「水」だと言った。

当時、干ばつや嵐、洪水、地震、噴火などの自然現象、また、動物、植物、岩などの存在はすべて、神話=物語によって意味づけられていた。

これに対して、タレスは、生成変化する世界の〝おおもと〟を目に見えるもののなかに求めた結果、「水」だと考えたのである。

つまり、タレスは、自然現象全体にわたる原理によって、世界を神話=物語によってではなく、論理によって説明しようとしたのだ。

具体的には、おそらく次のように考えたと思われる――

海水は蒸発して雲になる。

その雲は、雷(火)を発生させたり、雨を降らせたりする。

雨は地に落ちると、土を湿らせて植物を育て、人間をふくむ動物を養いもする。

また、その水は川となり、ふたたび海へと還っていく……。

つまり、タレスは、水がみずから生命を持っているかのように、自在に液体、固体、気体と変化して循環しつつ、世界を動かしているととらえたのだ。

物質のなかに生命力の存在を認める、こうした思考を「物活論」(ヒュロゾイズム)と言う。

このように、タレスは、人間をふくめた世界(自然)全体を貫き、それを生成変化させる〝おおもと〟(の物質)を、言葉だけを使って論理的に言い当てようとしたのであり、物語による神話的な世界説明を捨てたのである。

なお、このミレトスにおいて、タレスに始まり、アナクシマンドロス、アナクシメネスへとつづく自然哲学の流れを、西洋哲学史では「ミレトス学派」と呼ぶ。

アナクシマンドロス

万物のアルケーを探究するというスタンスは、タレスの弟子のアナクシマンドロス、さらにはアナクシメネスへと受け継がれていった。

アナクシマンドロス(Anaximandros、B.C.610-B.C.540頃)は、タレスの「水」に対して、「ト・アペイロン」(無限定なもの)が万物のアルケーだと考えた。

「水」は限定的な物質であり、〝冷たい〟や〝湿っている〟といった自然現象はうまく説明できても、それらに相反する〝熱い〟や〝乾いている〟といった現象はうまく説明できない。

水がもつ制約を乗り越えるためには、アルケーは無限定な性質のものであるほうが望ましい。

そこで、アナクシマンドロスは、「ト・アペイロン」を想定し、その「ト・アペイロン」からさまざまな相反する性質が分かれ出て、多様な存在が生み出されると考えたのである。

アナクシメネス

つづくアナクシメネス(Anaximenes、B.C.585-B.C.525)は、万物のアルケーを「空気」だと考えた。

タレスのようにアルケーを「水」だと言うと、限定的になってしまう。

しかし、アナクシマンドロスのように「無限定なもの」だと言ってしまうと、今度は逆に漠然としていてとらえどころがなく、その存在や動きを検証できなくなってしまう。

どちらにも、それぞれの長所があるが、短所もある。

この2つの性質の長所を受け継ぎつつ、短所を乗り越えられるもの――それは「空気」ではないか?

アナクシメネスは、おそらく、そのように考えたのであろう。

アナクシメネスが考える「空気」とは、薄くなっていくにしたがって熱くなり、さらに薄くなると火になる。

逆に、濃くなっていくにしたがって水となり、さらに濃くなると土や岩になるという性質を備えたものであった。

また、人間をふくめた生物は「空気」を取り込む(吸い込む)ことによって生きていることからわかるように、「空気」は世界全体に行き渡っている。

それだけでなく、生物の内側にも「気息」として存在し、その生命活動を支えていると考えられた。

ヘラクレイトス

イオニア学派の自然観を受け継ぎつつも、世界(自然)を説明するだけにとどまらず、人間の内面をも考察した人物に、ヘラクレイトスがいる。

ヘラクレイトス(Herakleitos、B.C.540頃-B.C.480頃)は、万物のアルケーを「火」だと言った。

ただし、ヘラクレイトスの関心は、イオニア学派とはやや異なり、〝世界は何からできているか?〟ではなく、〝世界を動かしているものは何か?〟にあった。

ヘラクレイトスによれば、事物の生成とは、「永遠に生きる火」が水へ、水が土へと変化するプロセス(「下への道」)であり、事物の消滅は、逆方向への変化のプロセス(「上への道」)である。

つまり、世界には、生成と消滅という相反する方向へ向かおうとする2つの変化の力が絶えず働いている。

変化しないように見えるものは、実は、この相反する力がうまく釣り合い、美しい調和を保っているのである。

これを「対立の一致」という。

そして、万物は常に変化のただなかにあり、ひとときも同じ状態にとどまっているものはない。

ヘラクレイトスは、こうした絶えざる変化を「万物流転」(パンタ・レイ)と呼んだ。

さらに、ヘラクレイトスは、「永遠に生きる火」を始まりとする変化は「ロゴス」(理法)に従っていると考えた。

この「ロゴス」は万物に及び、人間にも及んでいる。

しかし、人間は「ロゴス」を覚(さと)らず、自分だけの思い込みのなかにしか生きていない。

人が真に理解するには、「ロゴス」に目覚め、それぞれ別々のものであるかのように見えている事象の全体的な関係を知る必要がある。

つまり、ヘラクレイトスは、「ロゴス」によって、変化のなかにある不変の秩序を見て取ることの大切さを示したのであった。

なお、こうしたヘラクレイトスの哲学は、その後、プラトン、そしてストア派に影響を与えた。

ピタゴラス学派

万物のアルケーは「数」

哲学は、イオニア地方の他にも、イタリア半島に芽吹いていた。

半島の〝靴底〟に位置するクロトンにいたピタゴラス(Pythagoras、B.C.582頃-B.C.497頃)が、宗教教団のような性格を持つ独自の学派を創始したのである。

ピタゴラス学派の関心は、〝世界は何からできているか?〟ではなく、〝世界を秩序づけているものは何か?〟にあった。

そこで、万物のアルケーは「数」であると考えた。

まず、数は、誰が計算を行なっても同じ結果になり、文化が異なっていても共有できるため、アルケーとするための条件を備えている。

次に、世界は、数(比例)によって「調和ある全体」(コスモス)として描き出すことができる。

たとえば、正三角形は単純な整数の和によって表現できるし、音楽においては弦の長さと和音との間に比例関係が見出せる。

また、天体(宇宙)にも数的調和が見て取れる。

それは、月の満ち欠けや星の運行に規則性があることから明らかだ。

数と比例は、世界を秩序づけている原理であるはずだ――

彼らは、そう考えたのであった。

魂を肉体から切り離すのが善い生き方

一方、ピタゴラス学派の哲学として重要なのが、「ソーマ・セーマ」(「ソーマ」=肉体は「セーマ」=墓場である)の考え方である。

魂(プシュケー)はもともと神のもとにある不死のものだが、「輪廻転生」によって人間や他の動物へと何度も生まれ変わる。

しかし、肉体は魂の自由を奪う墓場である。

とすれば、善い生き方とは、魂が本来のあり方を取り戻すことができるような生き方である。

そのため、ピタゴラス学派は、魂をなるべく肉体から切り離して安寧を得るために、数学や音楽、天文学の研究に没頭した。

ちなみに、「ソーマ・セーマ」の考え方は、のちに、ソクラテスやプラトンに影響を与えることとなった。

パルメニデス

パルメニデス(Parmenides、B.C.515頃-B.C.450頃)は、イタリア南部に位置するエレアに生まれた哲学者である。

アナクサゴラスの弟子であったクセノパネスやピタゴラス学派のアメイニアスに学んだと伝えられている。

そのため、パルメニデスは、当時のギリシアの哲学に精通していたと推測される。

そんなパルメニデスは、まず、それまでのイオニア学派の哲学を否定した。

万物のアルケーを言い当てようとして、「水」だとか「空気」だとか「火」だとかいろいろな説が出てくるのは、そうした営みが感覚に依存しているからで、人によってまちまちな感覚をアテにすれば誤った思い込みに陥(おちい)らざるをえないと考えたからである。

これに対して、パルメニデスは、たとえばヘラクレイトスが〝すべてのものは絶えず変化している〟と考え、「万物流転」を説いたのとは正反対に、〝ただあるもの(「ト・エオン」)のみがある。なぜなら、あるものはあるが、あらぬものはないからである〟と言い、〝万物不動〟とも呼べる考え方を説いた。

パルメニデスの考えは、こうだ――

もしも存在が生成したものであれば、それは存在か非存在かのどちらかから生成したことになる。

これがもしも、存在が別の存在から生成したのであれば、存在の前に存在があるため存在が生成したことにはならない。

逆に、もしも存在が非存在から生成したのであれば、非存在は本来考えることができないものであるから、非存在から存在が生成したと言うことは不合理になる。

よって、存在は、生成することもなく、消滅することもない永遠不滅のものだと言うことができる。

また、もしも存在を分けることができるとすると、存在と存在のあいだに非存在が生成することになり、〝ないものがある〟という不合理なことになるため、存在は分けることができないと考えられる。

つまり、存在は不可分かつ唯一のものなのであるから、生成や変化、多様性と思えてしまうのは、すべて感覚の誤りなのである。

このように、パルメニデスにとっては、存在するものだけが真にあるのであり、その存在だけが思考の対象となったのである(存在と思惟との一致)。

(エレアの)ゼノン

パルメニデスの弟子としてパルメニデスの説を受け継いだのが、エレアのゼノン(Zeno Eleates、B.C.490頃-B.C.430頃)である。

ちなみに、パルメニデスと、ゼノンをはじめとするパルメニデスの弟子たちの流れを「エレア学派」と呼ぶ。

ゼノンは、パルメニデスの「存在は不可分かつ唯一のもの」=「一が存在する」という説を論証することに力を注いだ。

現象は多様で変化すると主張する者たちから、師パルメニデスの説を擁護するためである。

つまり、ゼノンは、「多が存在する」と主張する人びとの説が論理的に矛盾していることを示し、論敵を退(しりぞ)けようとしたのである。

多の否定

ゼノンは、「多が存在する」という主張に対して、次のように反論し、否定した――

多が存在するとすれば、存在を隔(へだ)てるものがあることになる。

隔てるものがあるならば、存在と隔てのあいだに、別の隔てがあることになる。

そうした別の隔てがあるならば、存在とのあいだに、さらに別の隔てがあることになる……。

隔ては大きさを持つものであるから、多は、ある大きさを持つ無限の隔てからできている無限に大きなものでなければならない。

一方、多は、分けることができるものからできているのだろうか?

それとも、それ以上分けることができないものからできているのだろうか?

もしも分けられるものからできているとすると、その分けられるものは、さらに分けることができるものからできているか、分けることができないものからできているかのどちらかである。

しかし、この問いを押し進めていくと、分けられるものは無限に分けられつづけなければならず、不合理なため、多は、それ以上分けることができないものが集まってできていると言うことができる。

それでは、それ以上分けられないものがどういうものかというと、もう分けられないほどに小さいのであるから、ないに等しいほどに小さい。

ないに等しいほど小さいのだから、どんなに足し合わせても、やはりないに等しいほど小さい。

とすれば、多は、無限に小さくなければならない。

一方、先ほどは、多は無限に大きいという結論を得た。

しかし、多が無限に大きく、かつ、無限に小さいということはありえない。

つまり、「多が存在する」という主張は、論理的に矛盾していることになる。

よって、「一が存在する」という説は、正しい。

運動の否定

ゼノンは、また、運動も否定している――

あるとは場所のなかにあるのであり、その場所はさらに、その場所を含む場所のなかにある。

この問いをギリギリまで押し進めると、無限の場所を想定しなくてはならない。

よって、場所はない。

場所がないということは、場所を移動する運動もない。

運動がないことを〝論証〟する一例としてゼノンが挙げたのが、どんなに足の速いアキレウスでも、亀を追い抜くことはできないという「アキレウスと亀」の話である。

つまり、アキレウスが前を歩く亀の位置に達するときには、すでに亀は前進しており、その前進した亀の位置に達するときには、亀はさらに前進しており、そのさらに前進した亀の位置に達するときには……という具合に、アキレウスは永久に亀に追いつけないという話である。

ゼノンのパラドックス

ゼノンは、他にも、「二分法」「飛んでいる矢の静止」「競技場」の例によって、運動を否定した。

これらの例は、「ゼノンのパラドックス」と呼ばれる。

また、論敵の立場に立って矛盾を明らかにするゼノンの論法のことを、のちに、哲学者アリストテレスは「弁証法」(べんしょうほう)と呼んだ。

こうしたゼノンの説は、厳密に論理的に考えるという営みを哲学にもたらした。

しかし、その一方で、「アキレウスと亀」の話に見られるように、人間の経験とは相容れない側面があり、また、世界の多様性を説明する道を断ち切ってしまった。

そのため、イオニア学派の哲学とエレア学派の説をどう統合させるかが、その後の哲学の大きな課題となったのである。

エンペドクレス

イオニア学派とエレア学派とを統合しようとした哲学者の1人に、イタリアのシチリア島に位置するアクラガス出身のエンペドクレス(Empedocles、B.C.492頃-B.C.432頃)がいる。

エンペドクレスは、まず、「存在するものだけが真にある」というパルメニデス(エレア学派)の考え方を受け入れた。

そのうえで、その存在がくっついたり離れたりすることによって物が生成したり消滅したりすると考え、イオニア学派の主張と統合しようとした。

エンペドクレスによれば、存在は、「リゾマータ」(根)と呼ばれる。

しかし、「リゾマータ」は、パルメニデスの場合とは異なり、1つではない。

「土」「水」「火」「空気」の4つがある。

万物は、これら4つの「リゾマータ」から生育し、繁(しげ)ることによってできあがっている。

そして、変化や多様な現象は、これら4つの「リゾマータ」が結合したり分離したりすることによって生じるのだという。

それでは、結合や分離はなぜ起きるのか?

それは、「愛」と「憎しみ」の力が働くからである。

「愛」が世界の中心を支配しているときは、4つの「リゾマータ」はお互いに結合して1つになっている。

しかし、世界の外に追いやられている「憎しみ」が世界のなかに入ってくると、「愛」は世界の外へ追いやられ、4つの「リゾマータ」は分離する。

エンペドクレスによれば、変化や多様な現象は、まさに、こうした「愛」と「憎しみ」が連続して入れ替わることによって起きるのである。

アナクサゴラス

アナクサゴラス(Anaxagoras、B.C.500頃-B.C.428頃)は、イオニアのクラゾメナイ出身でアテナイに住み着いた最初の哲学者である。

そのアナクサゴラスは、エンペドクレスの立場をさらに押し進めた。

アナクサゴラスは、エンペドクレスと同じように、宇宙の万物は複数の存在からできていると唱えた。

しかし、エンペドクレスとは異なり、その存在を、極小の「種子」(スペルマタ)だと考えた。

そして、この「種子」は多種多様であり、事物の質の差は、どんな「種子」がどれくらい集まっているかによって決まると説いた。

エンペドクレスにおいて、変化は、「愛」と「憎しみ」の力が働き、存在=「リゾマータ」(根)がくっついたり離れたりすることによって起きるとされた。

アナクサゴラスにおいても、変化は、「種子」という存在が、〝ある力〟の働きによって秩序づけられていくプロセスのなかで起きると考えられた。

その〝ある力〟とは、「ヌース」(理性)である。

アナクサゴラスによれば、「ヌース」は、無限で、自律的で、何ものとも混じらない。

そして、この「ヌース」の力によって、はじめは無数の「種子」が集まるだけの混沌に回転運動が起こり、世界が形成されたのだという。

ちなみに、のちに見るソクラテスは、あらゆるものを秩序づける「ヌース」という考え方に関心を示したが、アナクサゴラスの考え方を知ると、期待はずれに思ったらしい。

しかし、ソクラテスが、世界を秩序づける根拠が世界そのものの側にあるのではなく、世界とは別の「ヌース」の側にあるという発想に影響を受けたことは確かであろう。

デモクリトス

デモクリトス(Democritus、B.C.460頃-B.C.370頃)は、バルカン半島のトラキア地方に位置するアブデラ(現在のギリシャ)の出身である。

デモクリトスは、師であったレウキッポスの原子論を受け継ぎ、世界をつくり出している原理を「アトム」(原子)と呼んだ。

デモクリトスによれば、「アトム」は、それ以上分けることができない極小の粒子のようなもので、いろいろな形態と大きさのものがある。

そして、この「アトム」が「空虚」(ケノン)のなかを動き、無目的(機械的)にくっついたり離れたりすることによって事物は生成したり消滅したりするのであり、さらに、「アトム」の形態と「アトム」同士の並び方、位置によって事物に多様性が生じるのだと説いた。

パルメニデスにおいて、存在するのは「ただあるもの」(ト・エオン)だけであり、非存在は〝ないもの〟として退けられた。

しかし、デモクリトスにおいては、「アトム」と同じように、「空虚」も「何ものでもないもの」として〝ある〟とされた。

こうして、パルメニデス‐ゼノンによって否定された事物の多様性は、ふたたび〝息を吹き返した〟のである。

なお、世界は「アトム」によってできているという考え方は、ヘレニズム期の哲学者エピクロスや、近代の自然科学に大きな影響を与えた。

ソフィスト

ソフィストとは?

ペルシア戦争(B.C.492-B.C.479)に勝利したギリシア(アテナイなどのポリス=都市国家)では、民主制が発達し、豊かな市民や貴族の子弟を相手に、「知恵」(ソフィア)を教え、その報酬として授業料を得る、「知恵ある者」=「ソフィスト」(Sophist)と自称する者たちが現れた。

ソフィストは、幾何学や天文学などの自然学をはじめ、歴史や自己鍛錬法、生活の心得にいたるまで、いろいろなことを教えていたらしい。

こうしたソフィストの活動は、ギリシアに教養を広く行き渡らせたとして、近代の哲学者ヘーゲルによって高く評価されている(『哲学史講義』)。

弁論術

ソフィストが教えた「知恵」のなかでも特筆すべきは、「弁論術」(レトリケー)であった。

「弁論術」とは、上手に語って人の心を動かし、説得するための話術のことである。

具体的には、選挙や議会で上手に演説して納得させ、国家の有力者になったり、法廷で自己を弁護し、相手を失墜させたりする技術である。

これは、見方によれば、人間のもっとも大切な能力である言葉を重視し、哲学の関心を自然そのものから人間へ向け換え、人間を哲学的に探究する道を拓いたと言うことができる。

しかし、その一方で、ソフィストや「弁論術」を学ぶ若者たちの最大の関心は、言葉の技術によって相手や人びとを〝言いくるめる〟ことにあった。

そのため、ソフィストには、言葉によって自然の本質や物事の真偽を明らかにしようとする哲学本来の姿勢が希薄であった。

プロタゴラス

ソフィストの代表としてよく挙げられる人物に、プロタゴラスとゴルギアスがいる。

プロタゴラス(Protagoras、B.C.500-B.C.430)は、『真理』という著作のなかで「人間が万物の尺度である。あるものについては、あるということの、ないものについては、ないということの」と説いた。

この言葉の意味は、それぞれの国家における風俗や習慣、制度は絶対的な根拠がない相対的なものであり、弁論はその国の人びとの考え方と習俗に従うときに説得力を持つということらしい。

このプロタゴラスの説は、善悪や美醜について、正反対のことが言えるという相対主義的な考え方(誰もが納得する絶対的な判断基準はないという考え方)を導いた。

ゴルギアス

一方、ゴルギアス(Gorgias、B.C.483-B.C.376)は、『自然について、または存在しないものについて』という著作のなかで、「ないものについて」言及し、(1)「何もない」、(2)「あるとしても、われわれ人間には知ることができない」、(3)「知ることができたとしても、他人には伝えられない」という論を展開した。

この論は、弁論が有効だということを〝証明〟する意図で述べられたものらしいが、ここには、人間の言葉は事物の真偽とは無関係な人為的なものであり、人間の認識能力そのものすら怪しいものだという考えが見て取れる。

こうしたソフィストたちの相対主義的・懐疑(不可知)主義的な言論に対抗したのが、ソクラテスであった。

ソクラテス

時代状況

哲学の始まりにおいて、「ソクラテス以前の哲学者」たちは自然を探究することによって世界の「アルケー」(原理)を言い当てようとしてきた。

しかし、ギリシアの民主制が絶頂期を迎えると、哲学の関心は自然の探究から人間の探究へと移っていった。

この兆候は、ソフィストにおいて見られたが、その哲学は言葉の技術的な操作のレベルにとどまっていた。

こうした時代状況のなか、世界のアルケーを、自然のなかにではなく、その自然を捉えようとする人間のなかに見出そうとしたのがソクラテス(Socrates、B.C.470/469-B.C.399)である。

ソクラテスを知るための資料

ソクラテスは、著作を1つも遺していない。

そのため、ソクラテスがどういうことを説いたのかは、ソクラテスについて書かれている著作を資料とするしかない。

そうした資料には、5種類ある。

ディオゲネス・ラエルティオス『ギリシア哲学者列伝』

3世紀前半に著されたこの著作は、10巻から成り、タレスからエピクロスにいたるまで80人以上の哲学者の学説やエピソードが収録されている。

ソクラテスについては、ソクラテスの両親や師のこと、ソクラテスが人生について最初に論じた人物であり、また裁判で有罪になり死刑になったことなどが書かれている。

日本語訳の『ギリシア哲学者列伝(上)』に収められている。

アリストパネス『雲』

アリストパネスの喜劇『雲』は、紀元前423年に上演された。

ソクラテスが死刑になって亡くなる24年も前のことだ。

その作品のなかに、40代のソクラテスが主要な人物として登場する。

話のあらすじは、借金に苦しむ主人公が苦況を切り抜けるために雄弁の術を身につけようと、息子といっしょにソクラテスのもとに入門するが、詭弁(きべん)を身につけた息子にさんざん悩まされる……というものである。

ここでのソクラテスは、インチキな詭弁を教え、若者を惑わすソフィストの代表として否定的に描かれている。

プラトンの著作

西洋哲学史におけるソクラテスの哲学の〝実像〟の多くは、弟子プラトンが遺した著作の内容に基づいている。

ソクラテスの哲学について知るのに(もちろんプラトン自身の哲学を知るうえでも)、それほどプラトンの著作の役割は大きい。

プラトンの著作の大半は、ソクラテスが主要な語り手として登場し、相手と問答を繰り広げる「対話篇」である。

特に、プラトンが30代後半のころに書いたとされる初期の著作群に特徴的である。

プラトンの「対話篇」には、『ソクラテスの弁明』『クリトン』『メノン』『饗宴』『パイドン』などがある。

クセノフォンの著作

クセノフォンも、プラトンと同じように、ソクラテスの弟子である。

ソクラテスが登場するクセノフォンの著作には、ソクラテスに対する非難への弁明やソクラテスが行なった対話を収録した『思い出』(日本語訳では『ソークラテースの思い出』)の他、『ソクラテスの弁明』『饗宴』『家政論』がある。

アリストテレス

プラトンの弟子アリストテレスは、ソクラテスの哲学について要約している。

しかし、アリストテレスは、ソクラテスの死後に誕生し、ソクラテスのことを直接に知っていたわけではない。

そのため、ソクラテスのことをどの程度正確に、また客観的に描き出しているかに関する評価は、研究者によって分かれている。

まとめ

以上の5種類の資料は、どれもソクラテス自身が著した著作ではないため、著作者の主観が織り込まれていると考えられる。

また、書かれている内容もまちまちであるため、ソクラテスの哲学の〝真の姿〟がどのようなものであったのかを断定することはできない。

これは、「ソクラテス問題」として、西洋哲学史上の課題となっている。

デルフォイの神託と「無知の知」

ソクラテスは青年のころ、自然探究を主とする従来の哲学に触れ、アナクサゴラスの「ヌース」やエレア学派などの哲学を知ったが、そのどれにも満足することはできなかったという。

そんなある日、ソクラテスは、友人で弟子のカレイフォンから、「ソクラテスより知恵がある者はいない」というデルフォイの神託(神のお告げ)があったことを聞かされる。

しかし、〝自分が知者であるわけがない〟と思ったソクラテスは、自分よりも知恵がある人物を探し出そうと、政治家、ソフィスト、技術者、詩人などのところへ行き、彼らが知者であるかどうか見極めようとした。

しかし、彼らのなかには、自分がさもすべてのことをよく知っているかのように思っている人物はいても、ソクラテスが知者だと認める人物は見当たらなかった。

そこで、ソクラテスは、こう気づいたのである――

彼らも私も、知者ではないという点では同じだ。

しかし、彼らは、自分のことを、知者ではないのに知者であると思い込んでいる。

これに対して、私は、自分が知者でないことを知っている。

ということは、私は、彼らと違って、自分が知者ではないということを自覚している点において優れているのだ。

「ソクラテスより知恵がある者はいない」という神託は、間違いではなかったのだ。

この気づきは、ソクラテスの哲学の基本スタンスとなった。

そして、このスタンスは「無知の知」あるいは「不知の自覚」と呼ばれ、その後の西洋哲学の基本にもなった。

なお、デルフォイのアポロン神殿の入口に「汝自身を知れ」(グノーティ・セアウトン)という言葉が刻まれていて、本来は〝身のほどを知れ〟程度の意味だったらしいが、ソクラテスは「無知の知」の立場から、この言葉に対して、新たに〝本当の自己を探究せよ〟という意味をつけ加えたという。

ディアレクティケー

ソクラテスは、「無知の知」のスタンスに立ち、相手と対話することによって物事の本質を明らかにしようとした。

そのためにソクラテスが用いた哲学的方法が、「ディアレクティケー」(問答法、弁証法)である。

『ゴルギアス』のなかの、アテナイの政治家であるカリクレスとの問答が、「ディアレクティケー」のよい例である――

カリクレス:およそありとあらゆる欲望を持ち、それらを残らず満たすことができて、それによって喜びを感じながら幸福に生きるということを言っているのだ。

ソクラテス:まず手はじめに聞くが、疥癬〔かいせん:皮膚疾患の一種〕にかかって、痒(かゆ)くて仕方がない人が、思う存分いくらでも掻(か)くことができるので、掻き続けながら一生を過ごすとしたら、これもまた幸福に生きることだと言えるのかね?

カリクレス:やむをえぬ。そういうふうに掻きながら生を送る者も、やはり快(こころよ)く生きることになるだろう、と言っておく。

ソクラテス:快い生ならば、幸福な生でもあるだろうね?

カリクレス:いかにも。

(〔 〕内、引用者)

カリクレスは、どうやら「欲望を満たすことこそが幸福だ」と考えているようだが、これに対してソクラテスは、〝一生掻きつづけながら過ごす人生が幸福なのか?〟と吟味し、矛盾を示そうとしている。

ソクラテスはこうした問答を得意としたが、その方法にはいくつかの特徴がある。

(1)自分が知らないこと=「無知の知」であることを武器に、相手を質問攻めにする

(2)質問の目的は、矛盾を明らかにすることそのものにあるのではなく、物事の本質を明らかにすることにある

(3)質問は、対話の相手がみずから物事の本質に気づくように投げかけられる

なお、(3)のように、対話相手がみずから物事の本質に気づく助けをすることを、ソクラテス自身は「産婆術」(マイエウティケー)と呼んだ。

このように、ソクラテスの「ディアレクティケー」とは、人びとが抱いている観念や知識について本人に説明させながら、質問や対話によって矛盾を露呈させ、そこから物事の本質=普遍的な知(定義)を導き出そうとする対話術のことなのである。

あるいは、生活や現実に密着した現象・事実から出発して、普遍的な知へ到達しようとする「帰納法」(エバゴーゲー)としての特徴があったと言うこともできよう。

ちなみに、普遍的な知へ到達しようとするソクラテスの営みは、のちに見るように、弟子プラトンの「イデア論」へと結実していった。

「知徳合一」と「魂の世話」

ソクラテスのディアレクティケーの目的は、たんに物事の本質=普遍的な知(定義)を言い当てることだけにあったのではない。

身体ではなく魂(プシュケー)を本質とする存在である人間が、自己にとって本質的な価値を持つ「徳」(アレテー)を獲得し、善く生きること=幸福になることにあった。

ソクラテスは、ある人が誤った行為をするのは、正しいことを知らないからであり、逆に、本当のことを知れば、それを必ず行なう(行なわざるをえない)はずだと考えた。

たとえば、人にウソをつく者が、正直とは他人をだまさないことであると知れば、他人をだませば(正直の)「徳」から離れ、幸福からも離れてしまうということに気づくので、ウソをつかずに正直に振る舞おうとすると考えたのだ。

つまり、ソクラテスにおいては、ディアレクティケーによって普遍的な知を獲得することは、善い行ないをすること、そして善く生きること、幸福になることへとそのままつながるのであった。

ソクラテスにおけるこうした考え方を「知徳合一」とか「福徳一致」と呼ぶ。

ソクラテスは、人間として幸福になるためには、魂をよい状態に保つこと=「魂の世話」(魂への配慮)が大切だという言い方もしている。

この場合の「よい状態」とは、もちろん、物事の本質を知ることであるから、「魂の世話」(魂への配慮)とは、よりよく知る状態に魂を保つという意味になる。

ソクラテスの死

ソクラテスが用いた「ディアレクティケー」は、普遍的な知、「徳」、善く生きることを探究するための有効な方法ではあったが、その一方で、問答や対話の相手が無知であることを暴(あば)き出す結果にもなった。

そのため、ソクラテスが賢者であるという評判が広まる一方、無知を指摘された人びとやその関係者からは憎まれ、敵を数多くつくる結果となり、非難や誹謗中傷(ひぼうちゅうしょう)の声が高まっていった。

そのうえ、ソクラテスの影響を受けた青年たちのなかには、ソクラテスと同じように問答を繰り広げる者が現われ、その〝被害〟をこうむった人びとも、ソクラテスへの憎悪を募(つの)らせていった。

その結果、ソクラテスは、B.C.399年に、ついに「ポリスの信ずる神々を信ぜず、別の新奇な神霊(ダイモーン)のようなものを導入することのゆえに、不正を犯している。また、若者を堕落させることのゆえに、不正を犯している」との訴状で裁判にかけられ、死刑の判決を受けた。

実は、ソクラテスが死刑になる直前、友人のクリトンや弟子のプラトンたちはソクラテスに逃亡を勧め、ソクラテスに同情した看守がいつでもソクラテスが逃げられるように牢屋の鍵を開けていたという。

しかし、ソクラテスは、そうした勧めや計らいには応じなかった。

なぜなら、ソクラテスは、〝これまでアテナイという国に生かされてきた自分が、その国の法律に背くのは正義にもとる〟〝自分の哲学によれば、死が恐るべきものである根拠はなく、むしろ喜ぶべきものかもしれない根拠さえある〟などと考えていたからである。

このように、ソクラテスは、最期まで自身の哲学を貫き通したのであった。

プラトン

生涯と著作

古代哲学における〝最高峰〟に位置するのが、プラトン(Plato、B.C.427-B.C.347)である。

プラトンが唱えた「イデア論」は、その後の西洋哲学に大きな影響を与えた。

アテナイ有数の由緒ある家柄に生まれたプラトンは、青年期に、ペロポネソス戦争後の「三十人政治」に親族が加わりながらも、非業の死を遂げたり、師ソクラテスが死刑になったりした出来事を目の当たりにした。

こうした経験をしたプラトンは、『第七書簡』のなかで、自分はもともと政治家を志(こころざ)していたが、「三十人政治」への期待が裏切られたこと、ソクラテスを死へ追いやった民主政への失望から、政治を正しく行なうことはむずかしいと痛感し、政治家志望を諦(あきら)め、一切の正しいことを見極めることができる哲学を探究することにしたと述べている。

プラトンは、ソクラテスの死後、30代から40代にかけては、「第1回シケリア旅行」を敢行した。

そこで、ディオニュシオスⅠ世の義理の弟のディオンと出会ったり、ピタゴラス学派と交流したりするなど、プラトンの哲学の形成に大きな影響が与えられる時期を過ごした。

この時期に、プラトンは、『ソクラテスの弁明』『クリトン』『ラケス』『リュシス』『カルミデス』『プロタゴラス』『エウテュプロン』『ゴルギアス』『メノン』といった、ソクラテスを主要な登場人物とする「初期対話篇」をあらわしている。

帰国後の紀元前387年、プラトンは、アテナイ郊外のアカデメイアに学園を創設した。

哲人政治家(哲学を修めた理想的な政治家)を育成するのが目的であった。

この学園は、地名にちなんで、「アカデメイア」と呼ばれている。

この時期にプラトンは、『饗宴』『パイドン』『国家』(第1巻を除く)『パイドロス』といった「中期対話篇」をあらわしている。

「中期対話篇」では、ソクラテスは登場するものの、ソクラテスの哲学そのものが述べられているのではなく、ソクラテスの口を借りてプラトン自身の哲学が述べられているとされる。

プラトン哲学を特徴づける「イデア論」が唱えられたのも、この時期の著作においてであり、特に『国家』『パイドロス』において顕著である。

その後、プラトンは、紀元前367年にはディオンの要請によって(「第2回シケリア旅行」)、紀元前361年にはディオニュシオスⅡ世の要請によって(「第3回シケリア旅行」)、シケリアへ渡っている。

この2回にわたるシケリア旅行によって、プラトンは、「哲人政治」を実現しようとしたが、政争のために不首尾に終わったばかりか、「第3回シケリア旅行」においてはプラトン自身が一時的に軟禁されてしまうなど、試みは報われず、挫折感を味わうこととなった。

この時期にプラトンは、『パルメニデス』『テアイテトス』『ソピステス』『ポリティコス』『ティマイオス』『法律』といった「後期対話篇」を執筆している。

「後期対話篇」においては、ソクラテスの影響が次第に小さくなり、ソクラテスも対話の主人公ではなくなっている。

想起説

物事の本質を問うソクラテスの哲学的方法を引き継いだプラトンは、さらに、その方法を突き詰めていった。

ソクラテスは、「ディアレクティケー」によって、物事の本質=普遍的な知(定義)を言い当てようとした。

言い当てたとき、人は本当の意味で〝知る〟からであった。

それでは、〝知る〟というのは、いったいどういうことなのか?

ここでプラトンは、この〝知る〟ということについて、『メノン』のなかで、ある重要な記述をしている――

あるとき、ソクラテスが、メノンという貴族出身の青年に対して、〝徳とはどのようなものだと思うか?〟と質問した。

これに対してメノンは、〝男の徳とは、国家の仕事をうまくこなしたり、友人を敵から守ったりすることだ。また、女の徳とは、夫によく仕(つか)え、家庭をうまく切り盛りすることだ〟と答えた。

メノンは、ソフィストから教育を受けており、彼らの常套手段を使って、質問の意図をすりかえ、物事の本質について答えるべきところを、1つ1つの例を挙げることによって答えとしたのだった。

ソクラテスは、メノンに対して、次のように問い返した。

〝私が求めているのは、そんな答えではない。たとえば、ミツバチとは何かと尋ねられた場合、こんなミツバチがいる、あんなミツバチもいると答えても、それはミツバチが持つ特徴を列挙しているにすぎない。この場合に求められている答えというのは、ミツバチとは蜜を集めるハチだというものだ。つまり、私は、徳についても、列挙された特徴すべてのなかに一貫していて変わらない本質を知りたいのだ〟

これに対して、メノンは、ソクラテスに質問した。

〝あなたは、徳が何であるかを知っているのか?〟

ソクラテスは、〝知らないから、徳が何であるかを知りたいのだ〟と答えた。

すると、メノンは、ソクラテスに対して、さらにこう質問した。

〝それでは、あなたは、まだ知らないことを、いったいどうやって探究するつもりなのか? 答えを探り当てたとしても、知りもしないものについて、その答えが正しいとなぜわかるのか?〟

メノンは、〝知ること〟=まだ知らないことを探究する可能性の根拠は何かということを問題にしたのだった。

これに対して、作中のソクラテスは、神主(かんぬし)や巫女(みこ)から聞いた話として、次のように語っている――

魂は不死であり、神のもとと身体との間を行き来しているのだが、そのあいだに、あの世のものやこの世のもののすべてを見て知っている。

つまり、魂は、徳や、その他のあらゆるものについて本当は知っているのであるから、知らないことを知ったというのは、実は昔から知っていたことを思い出すことにすぎない。

知ったと人が言うとき、それは魂が神の国にいたときに見ていたものを思い出したということなのだ。

そして、〝それを証明して見せてくれ〟とメノンに言われたソクラテスは、教養がない子どもたちに数学や幾何学を教えていき、彼らが理解していくことを通じて、自分の考えが正しいことを〝証明〟したのである。

このように、すでにすべてのことを見て知っている魂が、忘れていたことを思い出すのが〝知る〟ことであるという考えを「想起説」(アナムネーシス)という。

「想起説」は、ソクラテスとプラトンの哲学の根幹となる考えかたである。

イデア論

『メノン』において、ソクラテスの口を借りて「想起説」を唱えたプラトンは、『パイドン』において、魂が不死であることを証明する文脈のなかで、「想起説」をさらに深く考察した。

人は、たとえば木を見て〝これは木だ〟とか、犬を見て〝これは犬だ〟と判断する。

しかし、木は、種類の違いや形の違いによって1つとして同じものはないし、犬も、種類の違いや姿形の違いによって1匹ごとに異なっている。

それでも人は、個々の木を見て、〝これは木だ〟と判断するし、個々の犬を見て、〝これは犬だ〟と判断することができる。

このとき、人は、無意識のうちに、〝いま見ている木(犬)は確かに木(犬)だけれども、これは自分が木(犬)だと判断する基準そのものではない〟と思っている。

つまり、この木もあの木も木としては等しいし、この犬もあの犬も犬としては等しいと判断する一方で、個々の木や犬とは別の、木としての「等しさそのもの」、あるいは、犬としての「等しさそのもの」を同時に思い浮かべているのである。

確かに、ある人が〝これは木(犬)だ〟というものを、別の人が〝これは木(犬)ではない〟と判断することはあろう。

しかし、その場合でも、ある人が〝木(犬)だ〟と判断する対象と別の人が〝木(犬)だ〟と判断する対象が別種のものになることはないのだから、「等しさそのもの」が人によって異なるということはない。

だとすれば、あるものを感覚して、それが等しいと判断できるのは、魂があらかじめ「等しさそのもの」を知っているからである。

これは、「等しさそのもの」だけに限られる話ではない。

人が〝これは正しい〟〝これは善い〟〝これは美しい〟と判断できるのは、「正義そのもの」「善そのもの」「美そのもの」といった「まさにそれである当のそのもの」をあらかじめ知っているからにほかならない。

プラトンは、およそこのようなことをソクラテスに語らせ、「まさにそれである当のそのもの」を「イデア」(idea)と呼んだ。

つまり、プラトンにおいて判断するとは、イデアを想起することなのであった。

さらに、プラトンは、イデア論の立場から、世界の構造についても考えた。

「イデア」は、感覚によって捉えることはできず、理性によって捉えられる。

感覚の対象は個別的で生成消滅するが、理性の対象である「イデア」は「一にして同一な存在」で永遠不変である。

そのため、プラトンは、世界が、感覚を超えた永遠不変な「イデア界」(可想界)と、感覚によって捉えられる個物が属する「生成界」(可視界)からでき上がっているという「二世界論」をとった。

そして、この「二世界論」は、その後の西洋哲学に大きな影響を与えることとなった。

イデアと個物

プラトンは、世界が「イデア界」と「生成界」から構成されていると考えたが、それでは、「イデア界」に存在する「イデア」と「生成界」の個物は、どういう関係にあるのだろうか?

プラトンの考えに従えば、たとえば人が(「生成界」の)花を見て〝美しい〟と感じるのは、(「生成界」の)花が「イデア界」に存在する「美そのもの」=美のイデアを「与(あずか)っている」からだとされる。

つまり、花は美のイデアを「分有」しているのであり、「美そのもの」を内に持っているから、人は花を見て〝美しい〟と感じるのである。

これと同じように、人が花を見て〝花だ〟と判断できるのも、花が「イデア界」に存在する〝花そのもの〟=花のイデアを「分有」しているからである。

一方、花や木、犬といった「生成界」の個物は、「イデア」の模倣である。

「イデア」がオリジナル(原型)だとすると、個物は、それがどんなにオリジナルにそっくりであったとしても、コピー(模写)にしかすぎない。

そのため、本来の居場所である「イデア界」から離れて「生成界」のなかをさまよっている魂は、「イデア」に恋し、思い焦(こ)がれる。

このような、「イデア」に恋こがれる魂のあり方を、プラトンは「エロース」と呼んだ。

「善のイデア」とは何か?

「イデア界」に存在する「イデア」は、それぞれが独立しているが、そこには秩序がある。

プラトンによれば、「イデア」を秩序づける原理となっているのは、「善」(アガトン)である。

つまり、「善」は、「イデアのなかのイデア」=「善のイデア」として「イデア界」に秩序をもたらす最高の存在なのである。

そのため、プラトンの『国家』のなかで、「善のイデア」を学習することは、最高存在を想起することであり、人間にとっての最高の目的だという意味で、「最大の学習」と呼ばれている。

その同じ『国家』のなかで、「善のイデア」は、それが何であるかを直接には語ることができないものとして、「太陽の比喩」「線分の比喩」「洞窟の比喩」という3つの比喩によって説明されている。

太陽の比喩:「善のイデア」はどのようなものであるか?

「太陽の比喩」では、「善のイデア」がどのようなものであるかについて説明されている。

花や木、犬のような「可視界」(生成界)の「見えるもの」は、眼をどんなに見開いても、太陽の光がなければ見ることはできない。

これと同じように、徳や勇気のような「可想界」(イデア界)に存在する「理性によって把握されるもの」=「イデア」は、理性があったとしても、「善」そのものの光がなければ〝知る〟ことはできない。

つまり、太陽は、光をもたらすことによって視覚能力を高め、対象を「見えるもの」にすると言えるが、これと同じように、「善のイデア」は、その光で理性に能力を与え、「イデア」を「理性によって把握されるもの」にするのである。

このように、「善のイデア」は、すべての「イデア」の根拠として「イデア」を「存在」とするが、「善のイデア」自身は「存在」ではなく、「存在の彼方(かなた)」にあるとされる。

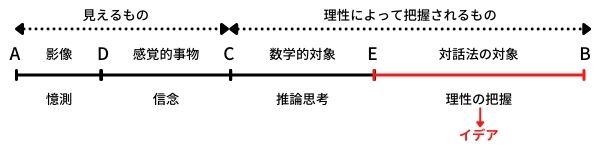

線分の比喩:「善のイデア」は何によって知られるか?

プラトンは、「線分の比喩」のなかで、知る能力がどの区分(線分)にあるとき、何が知られるかについて、1本の線を使って説明している。

まず、1本の線ABを、点Cによって、長さがAC<CBとなるように、2つに分ける。

このとき、線分ACは「見えるもの」、線分CBは「理性によって把握されるもの」を表している。

次に、線分AC(「見えるもの」)を、点Dによって、AC:CB=AD:DCとなるように、さらに2つに分ける。

このとき、線分ADは「影像」(水や鏡に映った像、絵に描かれた像、彫刻につくられた像など)、線分DCは感覚的事物(動物、植物、人工物など)を表している。

一方、今度は、線分CB(「理性によって把握されるもの」)を、点Eによって、これもAC:CB=AD:DC=CE:EBとなるように、さらに2つに分ける。

このとき、線分CEは数学的対象、線分EBは対話法(「ディアレクティケー」)の対象=「イデア」を表している。

こうした作業によってできた線分のそれぞれに、プラトンは魂の働きを対応させた。

線分AD(「影像」)には「臆測」、線分DC(感覚的事物)には「信念」、線分CE(数学的対象)には「推論思考」、線分EB(対話法の対象=「イデア」)には「理性の把握」をそれぞれ対応させたのである。

こうした「線分の比喩」によってプラトンが言いたかったのは、魂は発達段階に応じて捉えることができる対象が異なってくるということであった。

つまり、人は、魂が高まるにつれて、「善のイデア」を〝知る〟ことができるようになると考えられたのである。

洞窟の比喩:「善のイデア」を知るにはどうすればいいか?

プラトンは、「洞窟の比喩」のなかで、ソクラテスの口を借り、人というのは、生まれたときから洞窟の底で手かせ、足かせ、首輪をつけられ、後ろを振り返ることもできず、前方を見たままの状態で固定された囚人のようなものだと語った。

囚人の背後には火が燃えていて、その火と囚人のあいだをいろいろな道具や人形が通り過ぎ、それらの影や自分自身の影、他の人びとの影が囚人の前方の壁に、さながら影絵のように映し出される。

そのため、人は、影絵のように映し出された影を「真実のもの」だと思い込んでいる。

こうした人間は、「無教養」な段階にとどまっているとされる。

ここで、ある人が、自分の束縛を解き、後ろを振り返ったとすれば、自分が「真実のもの」だと思っていたものが、実は火が映し出す影であったと知ることができる。

さらに、その人が洞窟を抜けて地上へ出れば、太陽こそがすべてのものの原因(根拠)であると知ることができる。

そして、真実を知った者は、自分が知ったことを仲間へ伝え、地上へ連れていこうと、ふたたび洞窟の底へ戻る。

しかし、人びとは、ソクラテスのときと同じように、彼の話を信じないばかりか、彼を捕らえて殺してしまうであろう……。

このように、「洞窟の比喩」のなかでプラトンは、「善のイデア」を〝知る〟にはどのようなプロセスを経るのかについて示したが、それだけにとどまらず、哲学者にとっての学習とはどのようなものか、ソクラテスの死の意味とは何だったのかについても示したのであった。

理想の国家と「魂の三区分説」

国家(国民)の3つの階層

プラトンは、『国家』のなかの別のところで、理想的な国家のあり方について、人間の魂のあり方に対照させて考えている。

プラトンは、理想的な国家のあり方について考えるために、国民を、「守護者」「補助者」「大衆」の3つの階層=「種族」に分けた。

「守護者」とは、「優秀支配者」=政治家のことで、〝知〟を愛する者が想定されている。

「補助者」とは、「気概ある軍人」のことで、戦争においてひるむことなく敵と戦い、自分が楯(たて)となって国家と国民を死守する者が想定されている。

「大衆」とは、農夫、大工、職人、商人といった一般市民のことで、「守護者」と「補助者」を養う者が想定されている。

ちなみに、この区分だけを見ると、プラトンは、「守護者」>「補助者」>「大衆」という固定的な階級社会を理想としたかのように思えるが、そうではない。

ある人が「守護者」の階層に生まれたとしても、「守護者」としての資質が足りないと判断されれば他の階層へ移され、逆に、「大衆」の階層に生まれても、「守護者」となるにふさわしい資質が認められれば、「守護者」としての教育を受け、「守護者」の階層へ移される。

つまり、プラトンは、誰がどの階層に入るかは、血筋ではなく、本人の資質と能力によって決められるべきだと考えたのである。

また、「守護者」と「補助者」には、「支配する権利」と「国と民を守る名誉」、そして支配や戦争に必要な食料や道具が与えられるが、その代わり、財産や私有物を所有すること、家庭を持つことは禁じられ、妻や子どもは階級に属する者全員で共有するものとされた。

魂の3区分

一方で、プラトンは、人間の魂を、「理性」「気概」「欲望」と3つに区分した。

「理性」が正しく働くと「知恵」という「徳」が発現し、「気概」が正しく働くと「勇気」という「徳」が発現し、「欲望」が正しく働くと「節制」という「徳」が発現する。

そして、「理性」「気概」「欲望」がそれぞれに分(ぶ)をわきまえて働き、魂が調和した状態になるとき、「正義」という「徳」が発現すると考えた。

これら4つの徳を「(ギリシアの)四元徳」あるいは「枢要徳」(すうようとく)と呼ぶ。

国家と魂の関係

プラトンによれば、先に見た国家(国民)の3つの階層=「種族」は、「魂の三区分」に対応しているという。

つまり、「守護者」には「理性」、「補助者」には「気概」、「大衆」には「欲望」がそれぞれ対応する。

そして、それぞれの階層に属する者たちがそれぞれの魂の「徳」を発現させるとき、国家の「正義」も発現するとされたのである。

「守護者」が「理性」という「徳」を働かせて実現するべきなのは、「善のイデア」を〝知る〟ということである。

つまり、プラトンにおいては、「守護者」=政治家というものは、「善のイデア」を〝知る〟哲学者でなければならない。

こうしたプラトンの考え方を「哲人政治」「哲人王政治」「哲人王論」などと呼ぶ。

アリストテレス

生涯

ソクラテス、プラトンと並んで、古代ギリシア哲学の巨人と称されるのが、アリストテレス(Aristoteles、B.C.384-322)である。

アリストテレスは、ギリシア北部のスタゲイラというギリシア人の植民都市に生まれた。

当時、スタゲイラはマケドニアの支配下にあり、アリストテレスの父ニコマコスはマケドニア王室専属の医師であった。

両親は、アリストテレスが青年のときに亡くなってしまうが、義理の兄であったプロクセノスを後見人とし、17歳のときにアテナイへ赴(おもむ)き、紀元前367年、プラトンが設立した学園「アカデメイア」に入学する。

アリストテレスは、20年間「アカデメイア」で学び、その後、小アジアのアッソス、レスポス島と移住し、紀元前336/335年にアテナイへ戻ると、まもなくして、マケドニア総督アンティパトロスの庇護(ひご)のもと、郊外のリュケイオンに学園を設立した。

このとき、ふたたび「アカデメイア」に戻るという選択肢もあったはずだが、アカデメイアに戻らなかったのは、当時のアカデメイアは数学的・思弁的な傾向を色濃くしており、生物学的・実証主義的なアリストテレスとは相容れなかったからだという可能性がある。

アリストテレスが設立したこの学園は、地名にそのままちなんで、「リュケイオン」と呼ばれている。

ちなみに、リュケイオンにおいてアリストテレスは、弟子たちと散歩道を歩きながら(逍遥しながら)哲学や学問について議論したことから、彼らは「逍遥学派」(しょうようがくは)=「ペリパトス学派」と呼ばれるようになった。

紀元前323年、東方遠征中のアレクサンドロス大王が急逝(きゅうせい)したのを機に、マケドニアに押さえつけられていたアテナイの市民たちは、反マケドニア運動を起こした。

アンティパトロスと親しい関係にあり、アテナイの市民に嫌われていたアリストテレスは、瀆神罪(とくしんざい:神をおとしめたという罪)の嫌疑をかけられ、アテナイを追われる。

そして、母方の故郷であるエウボイア島のカルキスに逃れたアリストテレスであったが、翌年、病のため、62歳でこの世を去った。

著作

アリストテレスは、公開用の対話篇や研究資料、メモなどを数多く書いたとされているが、そうした類いの著作はほとんど残っていない。

現存するアリストテレスの著作の多くは、リュケイオン時代の専門教育用の論文群である。

このテキスト群は、リュケイオンの最後の学頭であったアンドロニコスによって編纂されたと伝えられ、『アリストテレス著作集』と呼ばれている。

『著作集』のなかには、まず、『カテゴリー論』(範疇論)『命題論』(解釈論)『分析論前書』『分析論後書』『トピカ』『詭弁論駁論』(きべんろんばくろん)といった6篇の論理学関係の著作が収められている。

ちなみに、これら6編の著作群は、6世紀ごろ、あらゆる学問の〝道具〟という意味をこめて『オルガノン』と総称されることとなった。

上記6篇に続いて収められているのは、『自然学』『天界について』『生成と消滅について』『霊魂論』『動物誌』『動物部分論』『形而上学』『ニコマコス倫理学』『政治学』『弁論術』『詩学』などの論文である。

著作のタイトルを見るだけでも、アリストテレスが、現代で言うところの人文科学、社会科学、自然科学のすべてに精通していたということがわかるだろう。

プラトンからの影響

アリストテレスはプラトンから大きな影響を受けたが、それはアカデメイアに学んだ時期である。

このアカデメイア時代に、アリストテレスは、『エウデモス倫理学』『哲学のすすめ』(プロトレプティコス)『哲学について』などの著作を著している。

ちなみに、これらの著作は、19世紀に編纂された『アリストテレス断片集』に収録されている。

まず、『エウデモス倫理学』は、プラトンの『パイドン』を意識して書かれているが、この著作のなかでアリストテレスは、師プラトンと同じように、魂は不死であり、肉体の内に宿っているときよりも肉体から離れて存在するときのほうが本来の姿をしていると述べている。

また、『プロトレプティコス』は、プラトンの中期対話篇のなかの『エウテュデモス』に影響されて著されたと考えられており、キュプロスの王テミソンに宛てた著作で、若者を哲学へ向かうように勧める意図を持っている。

この著作のなかで、アリストテレスは、魂が肉体のなかに囚われているのは罪をあがなうためであり、〝理知による観照〟=哲学こそが人間に最も純粋な幸せをもたらすと述べているが、ここにはソクラテスに始まるプラトンの影響がはっきりと見て取れる。

しかし、アリストテレスは、プラトンの影響を受けつつも、その一方で、プラトンの哲学を批判するようになる。

それが、イデア論批判であった。

イデア論批判

アリストテレスは、アカデメイア時代に著した『哲学について』において、すでにプラトンのイデア論を批判したが、その後に著した主著『形而上学』(メタフィジカ)第1巻の第9章において、本格的にイデア論を批判した。

プラトンは、感覚によって捉えられる個物とは「離れて」、感覚を超えた永遠不変な「イデア」を想定し、個物は「イデア」のコピー(模写)であり、「イデア」こそが真に存在するオリジナル(原型)であると考えた。

つまり、プラトンの考え方によれば、「生成界」における個々の人間、個々の机、個々の三角形とは「離れて」、「イデア界」には、それらの原型となる人間一般、机一般、三角形一般が存在する。

これに対して、アリストテレスは、そうした個物と「離れて」、「イデア」がそれだけで存在すると考えるのは不合理であると批判した。

アリストテレスは、この不合理さを、たとえば、主語と述語の関係において説明している。

〝ソクラテスは人間である〟〝カリアスは人間である〟〝ペリクレスは人間である〟と言う場合、ソクラテスやカリアス、ペリクレスは主語で、人間は共通の述語になる。

プラトンの考え方によれば、「イデア」=述語はそれだけで存在するのだから、「生成界」の個々の人間とは「離れて」、「イデア」=述語としての人間が「イデア界」に〝すでに〟存在していることになる。

ということは、ソクラテスやカリアス、ペリクレスといった1人1人の人間が「生成界」にまったくいないとしても、「イデア」=述語としての人間は存在することになる。

しかも、「イデア」=述語が個物とは「離れて」存在するのであれば、〝老衰〟や〝消滅〟といった非価値的・否定的な述語についても、それらの「イデア」が存在しなければならないし、その他さまざまなことについて無数の「イデア」が存在すると言わなければいけなくなる。

アリストテレスは、この他にも、イデア論では、生成、消滅、変化、運動といった現象や、個物と「イデア」の関係を充分に説明することができないなど、いくつかの観点からイデア論を批判している。

その批判の要点は、「イデア」=述語が個物と「離れて」存在するという点に集約されるが、このイデア論批判が、アリストテレス独自の哲学へと発展していくのである。

実体論

アリストテレスにおいて、すべての原因や原理を対象とする学問は、「存在としての存在」を探究することが目的であり、「第一哲学」(あるいは「神学」)と呼ばれる。

数学や自然学、論理学といった学問は、存在の一面にスポットを当て、その側面に見られる性質を探究するが、「第一哲学」は、〝本当に存在するもの〟=「実体」(ウーシア)を対象とし、その「実体」が何であるかを探究する。

アリストテレスは、〝存在するとはどういうことか?〟ということがわかって(「第一哲学」を経て)はじめて数学や自然学などの「第二哲学」以下の探究ができると考えたのであろう。

アリストテレスは、こうした問題を、主に『形而上学』のなかで考察している。

それでは、アリストテレスが言う「実体」とは何であろうか?

それは、〝この人、あの人〟〝この馬、あの馬〟と指をさして示すことができるような個物である。

アリストテレスの師プラトンにおいては、真の存在は「イデア」であり、個物は「イデア」のコピーとされていたが、アリストテレスにおいては、個物こそが真の存在とされた。

個物というのは認識できるものであるが、何をもって個物を認識するかと言えば、その個物がどういう本質を持っているかということを述語として明らかにしたときであるという。

たとえば、今ここに1台の車(トラック)があるとすると、人は、〝この車は〟という主語のあとに、〝トラックである〟という述語をつけて認識する。

トラックは荷物を運搬しやすいようにつくられているが、そのようにつくるためには、設計図が必要である。

その設計図があってはじめて、車(トラック)は、〝車一般〟ではなく、〝トラック〟となるのである。

こうした設計図に当たるもののことを、アリストテレスは「形相」(エイドス)と呼ぶ。

また、個物の材料のことを「質料」(ヒュレー)と呼ぶ。

つまり、個物は「形相」と「質料」の合成体(シュノロン)であり、この個物をアリストテレスは「第一実体」と呼んだ。

一方、〝人間一般〟〝馬一般〟〝車一般〟のような「形相」については、個物があってはじめて認識されるので、「第二実体」と呼んだ。

可能態・現実態、四原因論

アリストテレスは、『形而上学』のなかで、さらに、「形相」と「質料」を切り口に、プラトンの哲学においては考えられなかった変化と運動について考察している。

すでに見たように、「第一実体」である個物は「形相」と「質料」の合成体であるが、この合成体において「形相」は「質料」に対して作用するものであり、「質料」は「形相」の作用を受けるものである。

たとえば、ここに石があるとする。

石は、素材として、石像にも敷石にも建物の柱にもなる〝可能性〟を持っている。

しかし、石が石像という〝現実的な存在〟になるためには、石を石像にする彫刻家が心のなかに抱いている「形相」が必要である。

そして、素材としての石が彫刻家の「形相」によって個物としての石像になるとき、そこには「可能態」(デュミナス)が「現実態」(エネルゲイア)へ変化するという「運動」(キネシス)が認められる。

それでは、こうした「運動」はどこから始まるのかというと、それは、変化する前の純粋な質料=「第一質料」である。

逆に、すべての質料が現実的な存在となるゴールはどこかというと、それは、いかなるものの質料ともなりえないところまで行き着いた「純粋現実態」(エンテレケイア、「純粋形相」とも言う)である。

こうした「運動」をさらに考察すると、「運動」の原因には4つあることがわかる(「四原因論」)。

「質料因」「形相因」「始動因」「目的因」である。

上記の石像を例にすると、「質料因」が石、「形相因」が像、「始動因」が彫刻家、「目的因」が石像を制作する意図に、それぞれ当たる。

さらに考察を進め、「始動因」である彫刻家を動かすものは何か、その何かは何に動かされているのか……と「運動」の原因をさかのぼって考えていくと、その果てには、〝他を動かしてもみずからは決して動かないたった1つのもの〟がいることになる。

アリストテレスは、この存在を「不動の動者」と呼び、神とみなした。

倫理学と幸福

アリストテレスは、『ニコマコス倫理学』のなかで、幸福について語っている。

アリストテレスによれば、人が行なう技術や研究、行為、選択はすべて「善」(アガトン)を目指しているが、その「善」のなかでも最高位にあるのが「最高善」(ト・アリストン)であるという。

「最高善」は、快楽や名誉、富などのように何か現実的な地位や状態を達成するために目指される「善」ではなく、それ自体を目的とする「善」である。

そのため、この「最高善」こそが、「幸福」(エウダイモニア)だとされるのである。

それでは、「幸福」とは何なのか?

たとえば彫刻家にとって、よい彫刻を制作すること=彫刻家としての機能(役割)を充分に発揮することが「善」であることからわかるように、人間にとっては、人間としての機能(役割)を充分に発揮することが「善」となる。

それでは、人間にとっての「善」とは何かというと、それは、「よく生きること」である。

さらに、「よく生きること」とは何かというと、それは、「最も善き最も究極的な卓越性(アレテー)に即しての魂の活動」=〝「卓越性」に即して魂を充分に活動させること〟である。

それでは、「卓越性」とは何か?

それは「中庸」(ちゅうよう、メソテース)であると、アリストテレスは言う。

たとえば、徳の1つである勇敢は、超過すれば(行き過ぎれば)向こう見ずとなり、逆に不足すれば臆病となる。

また、気前の良さは、超過すれば浪費となり、不足すればケチとなる。

アリストテレスは、「中庸」を〝中間を狙うもの〟と表現しているが、これはたとえば、勇敢を例にすれば、たんに向こう見ずと臆病の〝中間を狙う〟ことでは決してない。

〝時と状況と相手に応じて適切に振る舞う〟というニュアンスで、たとえば敵と戦うときは、友を守るために、普段であれば向こう見ずだと思われるような行動をとることが、むしろ「中庸」だとされる場合もある。

また、「中庸」は、各人が置かれている状況などによって1人1人違ってくる。

そのため、「中庸」を実現するには、それぞれの人が「知性」と「欲求」によって「正しい選択」をすることが重要になってくるのである。

ちなみに、アリストテレスは、倫理学の延長線上に政治学を位置づけており、『政治学』においては、人間を「ポリス的動物」(社会的動物)と捉えたうえで、最善の生き方を可能にする国家や社会のあり方について考察している。

ストア派

アリストテレスの死後、紀元後3世紀までの哲学を「ヘレニズム期の哲学」と呼ぶ。

また、紀元後1世紀半ばを境に、「ヘレニズム前期」「ヘレニズム後期」と分けることもある。

この時代には、アレクサンドロス大王が広大な帝国を築き上げたことに伴い、ギリシアのポリスが衰退し、また、数々の戦争が起きた。

その結果、人びとは開かれた大帝国に「コスモポリタン」(世界市民)として生きることになったが、反面、時代の変化に翻弄(ほんろう)され、生きる指針を失う傾向にあった。

そのため、ヘレニズム期の哲学は、ポリスの存在を前提とし、もっぱら万物のアルケーや善を探究したそれまでの哲学とは異なり、〝社会の変化に影響されない心の安らぎを得るにはどうすればいいか?〟という倫理的な問いを探究することになる。

こうしたヘレニズム期には、さまざまな哲学派が併存し、互いに主張を競い合ったが、その代表としてまず挙げられるのが「ストア派」(Stoicism)である。

「ストア派」という名は、創始者のゼノン(Zenon、B.C.335頃-B.C.263頃)(エレアのゼノンとは、まるで別人である)が、アテナイの「ストア・ポインキレー」(彩られた柱廊)という場所で講義を始めたことに由来する。

ゼノンが師事したのはクラテス(B.C.365頃-B.C.285)という人物であり、このクラテスは「キュニコス派」(「キニク派」「犬儒派」とも呼ばれる)という哲学派の1人であった。

「キュニコス派」はソクラテスと同様、幸福に生きることをもっとも重視したが、ソクラテスとは異なり、自然に従って生きることが幸福であると主張し、「キニク(犬のような,恥知らずな)生活」を送り、世間一般の価値観を否定したばかりか、学問までも否定した。

ゼノンは、そうしたキュニコス派の精神を受け継いだが、学問は重視した。

その証拠に、ストア派は、学問を、論理学、自然学、倫理学に明確に分類している。

そして、ストア派は、そのなかでも倫理学を重視していた。

ストア派は、ソクラテスやキュニコス派と同様、人間は幸福に生きることを目的としなければいけないと唱えた。

しかし、幸福に生きるとは自然に従うことだと考えたのはキュニコス派と同じだが、それは理性に従うことと同義であると主張した点でキュニコス派とは異なっている。

ストア派は、自然に従うことは理性に従うことであり、さらにそれは、宇宙を秩序づけている根源の働きや力である「ロゴス」に従うことだと考えた。

そして、心が不安で安らぎを得られないのは、ロゴスを正しく働かせないで、「パトス」(快楽や苦痛を伴う一時的な感情)にまどわされているからだと主張した。

そのため、パトスを抑え、心を安らかな状態=「アパテイア」にすることを重視した。

心を「アパテイア」の状態に保つためには、社会的な名誉や財産、健康、病気、貧しさ……など、善か悪かに関わらず外部の一切のものは自分の心を満足させたり恐れさせたりすることはないと考えればよい。

つまり、外部のものはすべて、どれが善いとか悪いとか、優れているとか劣っているとか、価値において区別がないもの=「アディアフォラ」なのだ。

外部のものには価値の区別はないのだから、あとは徳によって、心がみずから満ち足りている状態にすればいい。

そうすれば、幸福な状態になることができる――

ストア派は、そう考えたのである。

エピクロス派

「エピクロス派」(Epicureanism)は、ストア派と同じ時代に活動し、ストア派と同じように心の安らぎを得て幸福になる方法について考察した。

ちなみに、エピクロス派の創始者はエピクロス(B.C.341頃-B.C.270頃)であるが、その哲学はエピクロスによってほぼ完成している。

エピクロスの哲学のベースにあるのは、デモクリトスの原子論である――

世界は、空虚と、そのなかを運動する原子とから構成されている。

その原子は形状と大きさと重さを持ち、原子同士の衝突によって万物が生成する。

実は、人間の魂や身体も、こうした原子の運動の結果として構成されたものである。

そのため、死は、原子が離散することに他ならない。

生きているあいだは死はなく、死んだときには原子が離散して魂や身体はない。

つまり、死ぬときには自分はいない。

だから、死は恐れるに足りない。

エピクロスはこうした考え方にもとづき、生きているあいだにどれだけの「快楽」を実現することができるかを重視した。

ただし、「快楽」と言っても、たんに欲求を満足させることが善いと主張したわけではない。

肉体的な快楽よりも精神的な快楽、目の前の快楽や一時的な快楽よりも長続きする一生涯の快楽を実現するように努めなければならない。

そのためには、身体が健康な状態であることと、心に乱れがないこと=「アタラクシア」が重要であると唱えた。

こうしたエピクロスの哲学は、ローマ時代の詩人ルクレティウス(B.C.99頃-B.C.55頃)に伝えられるなど、後世に継承されていった。

懐疑派

「懐疑派」(Skepticism)の創始者はピュロン(B.C.365頃-B.C.275頃)だと言われている。

「懐疑」とはギリシア語では「スケプシス」(skepsis)と言い、〝探究〟という意味であるが、このことは、懐疑派が「無知の知」によって事物の本質を探究しようとしたソクラテスの哲学的な姿勢を共有していたことを意味している。

そのソクラテスと同様、ピュロンは何も書き残していない。

そのため、懐疑派の哲学を知るには、ピュロンの考えを受け継いだ弟子ティモン(B.C.325-B.C.235頃)の言説を見る必要がある。

ティモンによれば、幸福を探究するにあたって目を向けるべきことが3つあるという。

- 事物の本質は何かということ。

- その事物に対してわれわれはどのような状態にあるかということ。

- その状態から何を得られるかということ。

そして、上記3つについて、ピュロンはおよそ次のように考えたという――

われわれは事物の本質を知ることができない。

なぜなら、人間の知覚が捉えられるものは事物の現れにすぎず、事物のありのままの姿ではないからである。

また、事物の本質は理性によって捉えることができるという人もいるが、理性による認識は習慣に縛られており、あまり信じることはできない。

つまり、人間は、事物のありのままの姿を知ることはできない。

それゆえ、われわれが事物に対してとるべき態度は、判断中止=「エポケー」しかない。

そして、こうした「エポケー」の態度をとる者が得られるのは、何が真で何が偽であるかとか、何が善で何が悪であるかと思い悩むことがない「乱されない心」=「アタラクシア」なのである。

こうした懐疑派の哲学は、一時期、プラトンが創設したアカデメイアにおいて大きな勢力となり、また、中世のキリスト教哲学者アウグスティヌスへも影響を与えることとなった。

フィロン

ヘレニズム前期の哲学において、ストア派、エピクロス派、懐疑派はともに、社会から自分を隔(へだ)てて心の安らぎを獲得し、それによって幸福になる倫理を模索した。

しかし、実際には、みずからが考えたようにはうまくいかず、彼らは逆に自分自身の無力さを痛感することとなった。

自己の内部に確固としたよりどころが見出せないとき、人は次に自己の外部によりどころを見出そうとする。

そのため、ヘレニズム後期の哲学においては、それまでの哲学を受け継ぎつつも、絶対的で完全なる存在を自己の外部に見出し、その存在と1つになろうとする傾向が強まっていった。

こうした哲学的な傾向の最初に位置づけられるのが、フィロン(Philon、B.C.25-A.D.40頃)である。

フィロンは、アレクサンドリア(現エジプト)に住んでいたユダヤ人で、主にピタゴラス学派、プラトン、ストア派のそれぞれの哲学をユダヤ教に取り入れ、統合しようとした。

フィロンの哲学の出発点は、「神」である。

フィロンは、「神」は万物を超越しており、ただ〝存在する〟としか言えず、その本質を捉えることができないとした。

だから「神」は、固有名詞を与えることができない「ヤハウェ」なのだ。

しかし、「神」は、万物を超越しながらも万物の創造者であり、さまざまなイデアの統一体である「ロゴス」(理性)を媒介として世界と関わっている。

このロゴスは「第二の神」であり、世界の不完全さと悪の原因である物質=「第二の原理」と対立している。

一方、人間は、ピタゴラス学派の「ソーマ・セーマ」の考え方に沿って、霊魂が肉体のなかに宿った存在であり、悪の原因である肉体とともに悪のなかに囚(とら)われている。

そのため、人間は、自己に打ち克つ心を持って肉体を脱し、清浄な魂の生活を送ることを目指さなければならない。

しかし、そうした生活を克己心(こっきしん)だけで実現することは無理なので、神の力を借りる必要がある。

そうすれば、神と1つになる「エクスタシス」が実現する。

つまり、「エクスタシス」は、人間に対する神からの働きかけであり、恵みである――

およそフィロンは、以上のように考えたのであった。

このような考え方にもとづき、フィロンは『創世記』を解釈しているが、この仕事は、のちのキリスト教哲学者たちに大きな影響を与えることとなった。

ユスティノス

ユスティノス(Justinus、100頃-164頃)は、パレスチナのネアポリス出身のキリスト教哲学者である。

はじめユスティノスは、ストア派の哲学、その後、ペリパトス学派、ピタゴラス学派の哲学を学び、次にプラトン主義に触れた。

このときユスティノスは、イデアの観想によって、みずからの思考に翼が与えられ、神を観ることへの大きな期待を抱いたという。

しかし、あるキリスト教徒の老人との出会いが、ユスティノスに大きな転機をもたらす。

その老人は、ユスティノスに対して、こう言ったという――

プラトン主義者は神を観てはいるが、神に生きているのではない。神の教えを真実に行なう者たちではない。

この老人の言葉に感化されたユスティノスは、キリスト教徒として生きる決意をする。

ユスティノスは、キリスト教徒としてはじめて、ギリシア哲学とキリスト教を融合しようとした。

しかし、そのスタンスは、フィロンがギリシア哲学をユダヤ教のなかに融合させようとしたのとは異なり、哲学として真理を求め、キリスト教こそがその真理を充分に備えているというものであった。

つまり、〝神はロゴスを媒介として世界と関わる〟と主張したフィロンに対して、ユスティノスは、〝イエス・キリストこそが完全なロゴスであり、普遍的・神的ロゴス、純粋知性、完全な真理である〟と主張したのである。

そして、キリスト教こそが唯一の真理であると考えたユスティノスは、それまでの哲学はキリスト教の真理にいたるプロセスであり、そうした哲学のなかに真理が断片的に見出せるのは、「種子的ロゴス」があったからだと唱えた。

こうしたユスティノスの考え方を「種子的ロゴス論」と呼ぶ。

ちなみに、ユスティノスは、論破した哲学者の陰謀によって命を絶たれるという最期(さいご)を迎えたため、「殉教者ユスティノス」とも呼ばれている。

プロティノス

プロティノス(Plotinus、204/205-269/270)は、エジプトに生まれ、アレクサンドリアで神秘主義者のアムモニオス・サッカスに学び、東方へ遊学し、ペルシアやインドの哲学に触れ、新プラトン主義を完成させた。

プロティノスの著作には、弟子のポルピリオスによって編集された『エンネアデス』がある。

フィロンは、神が万物を超越する一方で万物の創造者であり、人間は神と1つになるべきことを説いたが、プロティノスは、こうしたフィロンの問題意識をそのまま受け継いだ。

プロティノスによれば、神は無限で姿形がなく、一切の存在者の究極の原因であり、言い当てることができない1つのもの=「一者」(ト・ヘン)だという。

さらに「一者」は、みずから足り、不足することがなく円満で、思惟(主観)と存在(客観)の対立を超越している。

それでは、そうした「一者」からどのようにして万物が生成したのか?

それは、太陽から光が出るように、あるいは泉から水が湧き出るように、「一者」から万物が流れ出るように出てきたのだという。

こうしたプロティノスの考え方を「流出説」(エマナチオ)と呼ぶ。

流出には、3つの段階があるという。

まず、「一者」が自分自身を顧(かえり)みるという思惟の働きによって「ヌース」(理性)が流れ出る。

次に、「ヌース」から魂(精神)が流れ出て、さらに、魂(精神)の観るという働きから観られるもの=物質が流れ出る。

つまり、物質は、神と無縁であったり対立したりするものではなく、「一者」からの流出の末端なのである。

さらに、プロティノスは、流出の逆をたどれば神=「一者」と1つになれるという考えを、美の考察を通して展開した。

つまり、まず、肉体的な束縛=感覚的な美(視覚や聴覚などによる美)を脱して魂における精神的な美(知識や徳などの美)に達し、次に、精神的な美のなかに現れる理想(イデア)の美を直観することによって「ヌース」へいたり、ついには、神のなかに没入して自己を忘却する境地=「エクスタシス」に到達することができると唱えたのである。

ちなみに、プロティノス自身は、生涯において、こうした「エクスタシス」の境地に4度、達したらしい。

このようなプロティノスの哲学は、中世のキリスト教哲学者アウグスティヌスに影響を与えるなど、キリスト教神学へ取り入れられていくこととなった。